東京都多摩市

主祭神:

天下春命(あめのしたばるのみこと)

瀬織津比売命(せおりつひめのみこと)

社伝によると創建は、第3代安寧天皇一八年二月と伝えられている。

紀元前531年ということになる。。古い。

一説には、縄文から弥生へ移る時代、関東で誕生した豪族の中で、小野郷に住んだ小野氏が、氏神として祀ったのが始まりと言われる。

主祭神は、初代秩父国造(お代官様みたいなもの)と伝わる天下春命。

ここでは、もう一柱の瀬織津姫命について、話していきたい。

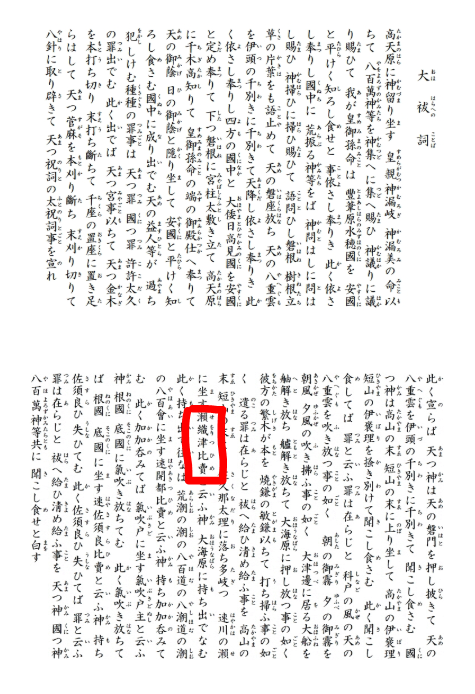

神道の祭祀では祝詞の中で度々登場するが、古事記・日本書紀には一切出てこない謎の多い神様である。

水神や滝神、川神、海の神、祓い清めの神等々、全国には瀬織津姫を祭神とする神社は約500あり、伊勢神宮では天照大御神の荒魂として祀られている。

響きのよい名前だけはよく聞くが、神話に出てこないとなると、イメージするのは難しい。

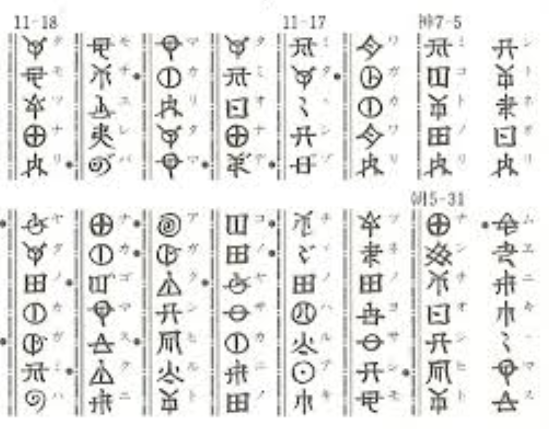

ということで、現代では偽書との疑いもある「ホツマツタヱ」に「セオリツヒメ」についての記述があるので、ざっくり要約して紹介したい。

「ヲシテ」という、いわゆる古代文字で書かれた文献である。

*****

両親イザナギイザナミから治世を継いだアマテルカミ(天照大御神/男神)には、13人の后がいた。

その中で、正后として最も寵愛を受けたのが、ホノコ(セオリツヒメ)。

現在の静岡県三島一帯を拠点としたオオヤマスミの孫娘である。

いつの時代も正妻は大変で、他の后から呪い殺されそうになったり、夫アマテルカミの失脚を企てられたりと、恨みや嫉妬の中で生きていかなければならなかった。

そんな中、アマテルカミとの間に立派な男子をもうけた。

次代のアマカミ(天皇)オシホミミ(天忍穗耳尊)である。

稲作が広まり、少しずつ国が豊かになっていった時代、格差が生まれた地方では内戦が続き、皇族内の争いも絶えなかった。

セオリツヒメは、この世の安寧を願い、新しく神器をつくる様、アマテルカミに提案した。

八咫の鏡(やたのかがみ)である。

神器とは、アマカミ(天皇)の指導者としてのあり方を形にしたもので、それまでは「勾玉」と「剣」の二種だった。

鏡には、

「自分の姿を写し、自らを省みることが大切」

というセオリツヒメの誠実な願いがこめられているのである。

神代七代の伝統を引き継ぎ、三種の神器を完成させたアマテルカミは、

・新しい暦の制定

・道州制の導入

・刑事罰の標準化

・結婚及び家族制度の確立 等々

新しい治世で、さらなる豊かな国造りを行った。

後のアマカミ達もこれに習い、国民に信奉される存在となっていく。

*****

というもの。

「天皇とは何か」という命題の原点のように思える。

それから、嫁は大切に。

【外部リンク】

http://onojinja.or.jp/index.html